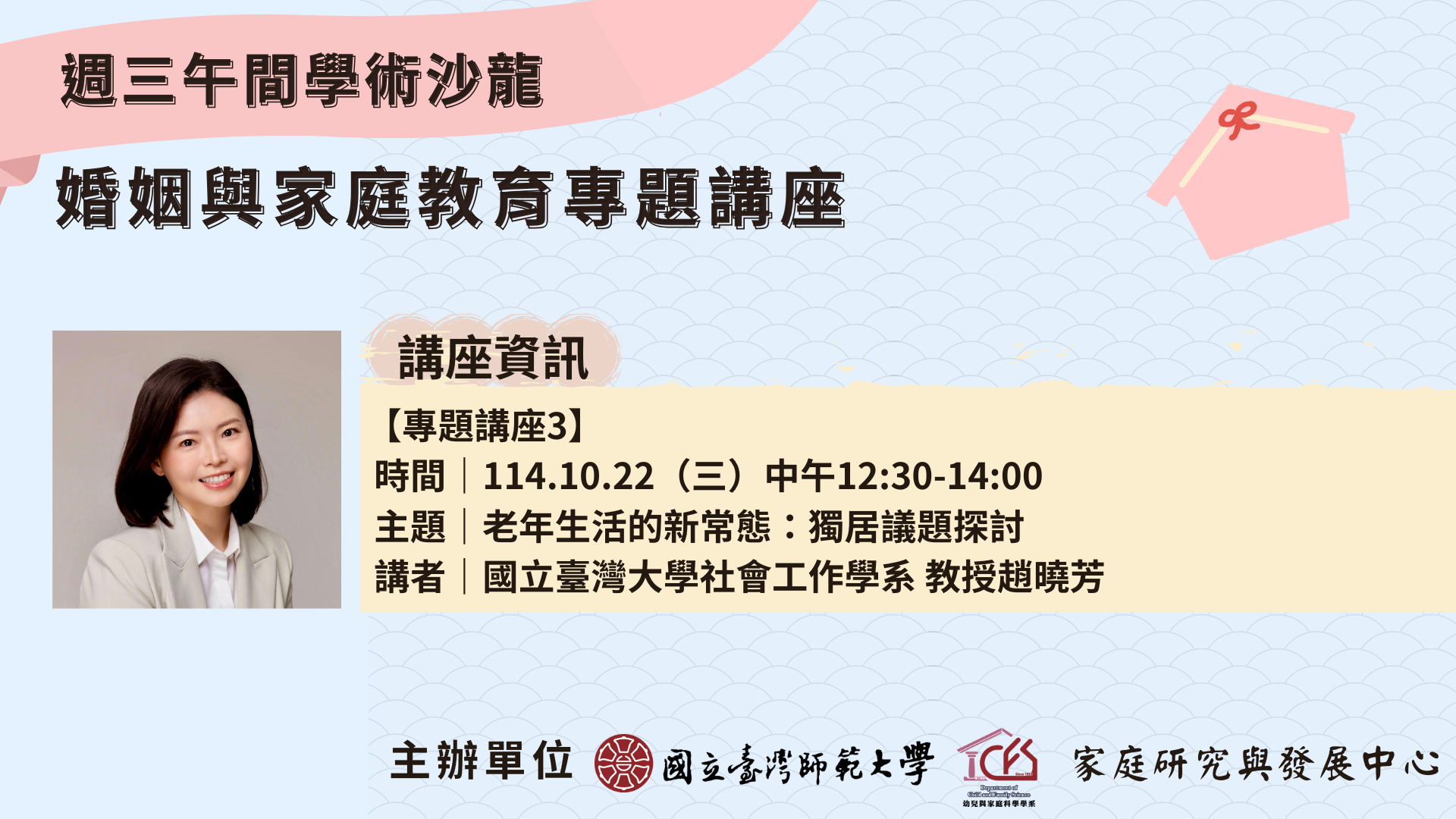

本中心於本月22日特邀國立台灣大學社會工作學系 教授趙曉芳,以『老年生活的新常態:獨居議題探討』為題,進行學術專題演講。

講座之初透過衛生福利統計之資料《111年老人狀況調查報告》,作為台灣老年生活樣貌的基礎描述,同時邀請與會學員透過此資料關注高齡者中獨居族群的現況,其當前社會支持系統與高齡獨居者之生活型態、照顧資源等需求,進一步思考當家庭結構變遷,如少子化、多核心小家庭,獨居逐漸成為高齡生活常態時,個人與社會將如何回應新型態的獨居生活?

在學術層面討論中,趙教授分別以社會生態理論、在地老化與環境適配理論,提出進行高齡者獨居研究時可切入的觀點。當中社會生態觀點則為討論人類行為與發展如何受到多層次環境的影響。如在個人層面,影響因素包含健康、經濟狀況與生活技能;在家庭層面,則涉及子女或其他家人的互動;而在社區層面,則包括鄰里間的互助與社區資源的可近性。最外層的政策層面則關乎政府的支持與制度設計。

趙教授指出,台灣當前政策支持的主要目的在於協助家庭照顧高齡者,而非取代家庭照顧角色。政策的介入多為補充家人照顧的不足,進而舒緩照顧者的壓力。

同時也提到現行政策在經濟與福利資格上的設計,某種程度上可能排除部分高齡者的福利資格。這些制度往往建立在「家庭成員間有義務在經濟上互通有無」的概念之上。對於未婚或無子女的獨居者而言,因缺乏家庭經濟互助,他們必須完全依靠自身的財產累積與財務規劃來支持晚年生活。

但當前社會中仍存在針對高齡者在居住、經濟等面向上的各種形式的歧視,將成為高齡獨居者的不利因素,較難達到在地老化,可能近一步影響其福祉與主觀幸福感。

講座最終,趙教授透過提問:「40年後,如果是你的獨居生活,它會和現在高齡者的獨居樣貌有什麼不同?這樣的改變又會反映出哪些社會或政策需要調整與如何調整之處?」,引導與會學員關注家庭功能變遷與漸微,未來的照護體系必須具備更完整的想像,由公共角色:如國家、地方政府、社區組織與志工等等,逐步承擔並取代家庭照護的部分功能。

講者總結指出,準備應對獨居成為新常態,是每一代人都必須面對的課題。當前對高齡者之相關倡議,同時也是替未來的生活做準備。社會應從現在開始構思並發展創新方案與介入措施,方能促進獨居長者在社區中的連結與資源獲取,打造更具包容性的高齡生活環境。